巖鷺(拉丁學名:Egretta sacra)是鷺科,白鷺屬的一種鳥類,是鳥類的一種名稱。又名黑鷺,巖鷺有體長55~64厘米的白色或炭灰色鷺。灰色型較常見,體羽清一灰色并具短冠羽,近白色的頦在野外清楚可見。

中文學名巖鷺英文學名Pacific Reef Heron總目今顎總目(突胸總目)目鵜形目科鷺科屬白鷺屬種巖鷺目錄

巖鷺(學名:Egretta sacra,英文名:Pacific Reef Heron)為的鳥類,俗名黑鷺。有兩種色型——白色或灰色,灰色型較常見。主要生活于巖壁海岸或小島上以及筑巢于巖壁或樹上。巖鷺數量稀少,是中國國家二級保護動物。

巖鷺有體長55-64厘米的白色或炭灰色鷺。灰色型較常見,體羽清一灰色并具短冠羽,近白色的頦在野外清楚可見。白色型與牛背鷺的區別在體型較大,頭及頸狹窄。與其他鷺的區別為腿偏綠色且相對較短,嘴淺色,習性也不同。

灰型全身呈灰色,頭部有羽冠,胸部與背部有細長的白色蓑羽。嘴為黃色,前端為暗褐色。亦有喉部白色的個體,以灰型居多。腳為暗綠色。嘴長85-93毫米,翼長274-315毫米,尾長93-121毫米。白型主要分布于南方地區,通體呈白色。 與白鷺相似。背部羽毛延伸至尾的基部,并不像其他白鷺那樣成蓑羽狀。嘴綠黃色,腳淡綠色。白型十分稀少。

白色型全身的羽毛潔白無瑕,臉部裸露的皮膚為黃綠色,眼睛和嘴通常為黃色,腳為黃綠色,趾為黃色,繁殖期間頭后部和前頸下部生有長的披針形飾羽,背部有長的蓑羽,但僅抵達尾羽的基部。冬季頭部、背部和前頸的飾羽消失。它與體羽也是白色的白鷺、黃嘴白鷺等難以區別,只有嘴較為粗厚,直到先端才變細的特點較為突出,不象白鷺或黃嘴白鷺的嘴那樣逐漸變細變尖,另外它們還有兩點主要的不同:一是巖鷺的腳較為粗短,脛下部裸露的部分少,飛行時腳超出尾羽的部分也少,而白鷺和黃嘴白鷺的腳較為細長,脛下部裸露得多,飛翔時腳遠遠超出尾羽的外面;二是白鷺和黃嘴白鷺背部蓑羽均超過了尾羽的端部,而巖鷺則僅達到尾羽的基部。黑色型則全身羽毛主要呈暗石板灰色或者藍灰色,但頦和喉為白色,嘴為黃色或黑色,腳為黃綠色,這種色型的巖鷺與其他鷺類區別起來就很容易了。

海礁石上的巖鷺,巖鷺為中型涉禽,是典型的海岸鳥類,被海內外專家學者確認為世界瀕危鳥類,中國也把它列入《中國瀕危物種紅皮書》。南澳烏嶼島已成為世界瀕危鳥類巖鷺的棲息地。

烏嶼位于南澳主島東南方三點九公里處的海面上,巧奪天工地鑲嵌于亞洲鳥類南遷北徙的海上線路上。這個面積只有零點零四平方公里的小島,四周盡是懸崖峭壁,附近列島海域礁巖棋布,自古以來無人居住,自然條件獨特。

廣東南澳候鳥省級自然保護區努力實施綜合性生態環境保護方針,在主島筑就長達七十七公里綠色生態屏障、建成四點三萬畝生態養殖帶。候鳥自然保護區管理人員還年年登上烏嶼、赤嶼等小島,進行植被補植改造、廣種各種灌木,構筑了數以千計的鳥穴,砌起一處處淡水池,使這里成為擁有一百余種植物的海上獨特“小草原”。同時,常年加強保護區的管理巡護,杜絕了閑雜人員上島獵捕海鳥、拾卵、毀巢、砍木、取石以及在周邊海域炸魚、電魚等破壞自然生態的行為。

該地已形成五百多種小型魚、蝦、蟹類終年群聚的水產資源“小王國”,筑起珍貴候鳥尋食棲息,滋生繁衍的“安樂窩”,常年發現的小型鷗鳥達十萬只左右,僅國際保護的候鳥和國家一級、二級重點保護野生鳥類已有六十多種,更是成為世界瀕危鳥類巖鷺的天然棲息地 。

在烏嶼島上發現的五只巖鷺,與2005年一樣同為黑色型巖鷺。它們時而傲立于臨海礁石之上,一副悠閑自在之態,時而振翅飛翔,俯沖海面逐食小魚。上午十一時許,蔡錦河一行離開烏嶼島時,五只巖鷺仍結群翱翔于小島濱海地帶。雖然此次發現的巖鷺數量比2005年赤嶼發現的巖鷺少了一只,但2005年發現的巖鷺呈現零星分布狀20次的五只巖鷺卻是全部云集一處,形成較大的繁殖群體,而且它們不受百米開處種樹人群的干擾,在技術人員的頻頻拍照之下,也巋然不驚。南澳烏嶼等小島以優越的生態環境,精心的建設管理,愛鳥護鳥的良好氛圍,吸引著巖鷺頻頻前來這里作客。根據巖鷺的通常習性、繁殖期特征,有關專家確認,南澳已成為世界瀕危鳥類巖鷺的溫馨樂園;巖鷺群體的發現,也為“勒門列島成為巖鷺繁殖地”的課題研究提供了珍貴的實物資料 。

巖鷺棲息于海邊,常集成小群活動。飛行時速度緩慢,常在海上及巖礁上低空飛翔。主要以各種水生植物為食。繁殖期間在巖棚上產卵。巢筑于小島大礫石下的石堆上。

通常只在巖岸出現,常停立于海邊巖石上或飛躍于浪花間,貼近海面飛行,大多單獨活動,有時3、5成群。捕捉生存于石縫中之蟹類及啄食田間帶里的小形脊椎動物和無脊椎動物。

巖鷺主要以魚類、蝦、蟹、甲殼類、昆蟲和軟體動物等動物性食物為食。通常沿岸邊巖石慢步行走覓食。覓食時身蹲得很低,縮脖駝背,輕輕的、甚至有點偷偷摸摸地接近被獵物,然后乘其不備,突然襲擊。巖鷺還是一個很熟練的“小偷”,常常到成群繁殖的鷗類中間偷吃親鳥帶給雛鳥的魚類等食物 。

巖鷺每年4-6月繁殖,營巢于海島巖壁的縫隙或平臺上,也在樹上或低矮的灌木上營巢。營巢時也成群,但并不象其他鷺類那樣密集,而是在海島的巖石上分散開來。它的巢也較為簡陋,通常由枯枝和草莖構成盤狀。每窩產卵2-5枚,卵的顏色為淡青色或淡綠色 。

巖鷺的數量也很稀少,據1990年和1992年國際水禽研究局組織的隆冬水鳥調查,1990年在中國僅見到3只,其中1只在臺灣,1992年則僅在臺灣見到10只,此外還在東南亞見到24只。 因此也被列為國家II級保護動物。

叫聲:進食時發出粗啞呱呱的喉音,告警時發出更為粗啞的arrk聲。

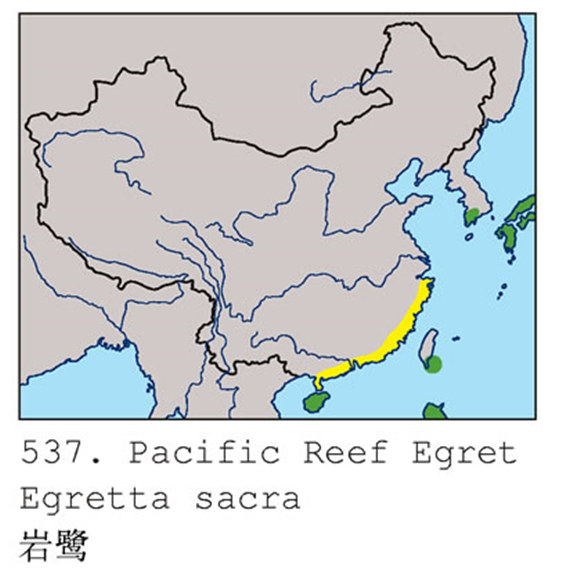

分布范圍:東亞和西太平洋沿海并印度尼西亞至新幾內亞、澳大利亞及新西蘭。中國偶在海南島、香港、臺灣、澎湖列島及南沙群島繁殖。福建、浙江及廣東沿海有候鳥。在中國,巖鷺終年留居海南省白沙和臺灣省的恒春半島、離島碓岸及澎湖列島、澎佳嶼、綠島、蘭嶼等地,浙江寧波和樂清縣,廣東上川島和陸豐。國外見于東南亞至澳大利亞、新西蘭等地。

分布在以下保護區:內伶仃島-福田清瀾港紅樹林巖鷺分布于亞洲東部、琉球群島、熱帶太平洋、印度洋、一直到大洋洲一帶,共分化為2個亞種,我國僅產指名亞種,分布于浙江、福建、臺灣、廣東、香港、海南等地。

巖鷺是典型的海岸鳥類,而且是一種留鳥,主要生活于熱帶和亞熱帶海洋中的島嶼和沿海海岸一帶,尤其喜歡棲息在多巖礁的海島和海岸巖石上,只有非繁殖期才偶爾四處游蕩,這也是它與其他鷺類在習性上的區別之一。大多在白天活動,但以黃昏時分活動更為頻繁。性情羞怯,孤獨好靜,不易接近,除了繁殖期外,常常單獨活動,多在沿海邊的巖礁上靜靜地覓食或者緩慢地走動,有時也佇立在較為隱蔽的水邊巖礁上,身體呈駝背狀,長時間站著不動。活動時通常極為小心謹慎,常常輕輕的、無聲無響地移動和覓食。有時也在低空中飛翔于巖礁與浪花之間,飛行時頸部也縮成“S”形,兩翅鼓動緩慢,從容不迫,不慌不忙。但當它 受到威脅時,也能飛得相當快。

廣東省首場海岸候鳥示范性環志活動在南澳候鳥保護區核心區勒門列島舉行。當候鳥專家學者們完成環志工作準備離開烏嶼島時,突然,華南瀕危動物研究所的一名專家驚呼:看,巖鷺!眾人依指點望去,只見一只渾身黑色的鷺鳥立于海邊的礁石上。眾專家看仔細了,果然是一只極其罕見的世界瀕危鳥類巖鷺。這只巖鷺很快就飛走了,專家們決定在勒門列島候鳥保護核心區繼續搜尋巖鷺的蹤跡。 專家們乘船來到距離南澳主島八海里的赤嶼島,剛靠近西面的海邊,眼尖的專家又發現30多米外的崖邊礁石上有一只巖鷺,并通過望遠鏡得到證實。考察船怕驚擾了巖鷺而沒有靠近,繼續依順時針方向繞島前行。想不到,讓候鳥專家們欣喜若狂的場景接二連三地出現:才開出十多米遠,又先后發現兩只巖鷺或低頭在礁石間覓食,或昂首挺立于巖石上;遠處,島上的航標燈塔上也有兩只在引吭對語;轉至島的東北面,又發現一只巖鷺。加上烏嶼發現的一只,鳥類專家此行總共發現了七只巖鷺[6]。

據勒門列島是南澳候鳥省級自然保護區的核心區,由烏嶼、平嶼、赤嶼、白頸4個小島和眾多礁石組成,總面積0.126平方公里,在這樣小的范圍內聚集了七只世界瀕危鳥類巖鷺,尤其在面積僅有0.016平方公里的赤嶼島便有6只,可謂業界震撼性的大發現。在南澳發現的7只巖鷺,聚群數量是我國自1990年以來最大的 。

巖鷺為中型涉禽,是典型的海岸鳥類,每年4月至6月繁殖。

CITES瀕危等級:未列入 生效年代:1997

IUCN瀕危等級:未列入(0) 生效年代:1996

IUCN瀕危等級:生效年代:2003年

國家重點保護等級:二級 生效年代:1989

中國瀕危動物紅皮書等級:稀有 生效年代:1996

巖鷺數量十分稀少,被海內外專家學者確認為世界瀕危鳥類,我國也把它列入《中國瀕危物種紅皮書》。烏嶼位于南澳主島東南方3.9公里處的海面上,正處于亞洲鳥類南遷北徙的海上線平方公里的小島。 廣東南澳候鳥省級自然保護區實施綜合性生態環境保護方針,在主島筑就長達77公里綠色生態屏障、建成4.3萬畝生態養殖帶的基礎上,年年登上烏嶼、赤嶼等小島,進行植被補植改造、廣種各種灌木,構筑了數以千計的鳥穴。常年加強保護區的管理巡護,嚴禁各種破壞自然生態的行為,形成500多種小型魚、蝦、蟹類終年群聚的水產資源“小王國”,筑起珍貴候鳥尋食棲息,僅國際保護的候鳥和國家一級、二級重點保護野生鳥類已有60多種。巖鷺_巖鷺同級分類