虹雉zhì屬(學名:Lophophorus)鳥類主要分布在中國,數量上比較少。其分布從西藏喜馬拉雅山脈,東抵云南西北部、四川西部、甘肅南部及青海東南部。共有三種。棲息于海拔3300~4400米的灌叢、草甸及裸巖處。是典型的植食性鳥類,它們在高海拔的高山草甸和灌叢中靠挖掘植物的根、地下莖、球莖等地下部分為食,其呈鉤形粗壯有力的喙也是為適應這種生活而進化出來的,該物種中的綠尾虹雉非常喜歡取食貝母的球莖,因此在當地,綠尾虹雉的土名叫做貝母雞。

中文學名虹雉屬英文學名Lophophorus總目今顎總目(突胸總目)目雞形目科雉科屬虹雉屬目錄

虹雉,這類雄鳥,以羽毛閃著金屬輝亮為著,故名虹雉。走禽。體結實,體形肥大,喙略長,上鳥喙略大并覆蓋著下鳥喙,先端微向下曲,但不具鉤,適于啄食植物種子;臉部裸露。尾較翅短,寬闊扁平,雄鳥末端幾乎呈方形而雌鳥稍呈圓形,具18枚尾羽。翼短圓,不善飛;腳強健,具銳爪,善于行走和掘地尋食;雄鳥具大的肉冠和美麗的羽毛;鼻孔不為羽毛所掩蓋著。翅稍短圓。跗蹠裸出,或僅上部被羽,雄性常具短距,趾完全裸出,后趾位置較高于他趾。雌雄異色,雄者羽色華麗。

活動于海拔2400-4500米(主要聚集于海拔2700-3700米的地區)的針闊混交林、針葉林、灌木叢、草甸等地帶,一般在灌叢、巖石下或樹洞中筑巢,冬季會下到海拔2000米左右的地方生活。

虹雉除繁殖期外常呈小群活動。白天活動,晚上棲于低枝上或巖石邊。是典型的植食性鳥類,它們在高海拔的高山草甸和灌叢中靠挖掘植物的根、地下莖、球莖等地下部分為食,它們呈鉤形粗壯有力的喙也是為適應這種生活而進化出來的,物種中的綠尾虹雉非常喜歡取食貝母的球莖,因此在當地,綠尾虹雉的土名叫做貝母雞。主要以野百合、蕨、天南星、半夏、崖花海桐、高山箭竹等植物的葉、莖、幼芽和根為食,偶爾也吃少量蠕蟲和昆蟲等動物性食物。

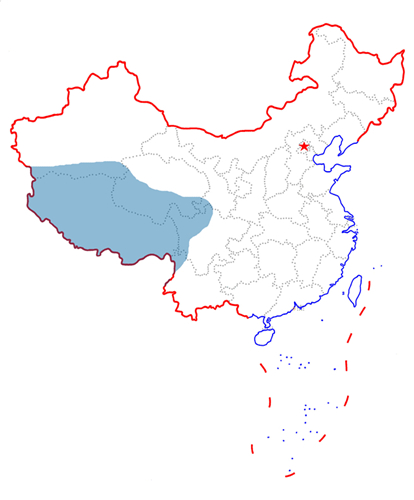

虹雉類主要分布在中國,數量上比較少。其分布從西藏喜馬拉雅山脈,東抵云南西北部、四川西部、甘肅南部及青海東南部。

繁殖期4-6月。營巢于陡峭的巖洞中、林中地面倒木下或樹洞中。每窩產卵2-5枚,卵的大小為平均63.2mm×45.4mm。黃褐色,具大小不同的紫褐色斑。

綠尾虹雉為虹雉中體型較大的一種,俗稱貝母雞,從外形看很像無冠羽和脫了尾上復羽的孔雀,但比孔雀略小。雄鳥羽冠覆著頸項,上體略似棕尾虹雉,但白色部分較大,尾藍綠下體黑。背的后部及腰的前部均為白色。以多種植物的嫩莖葉、幼根和球莖等為食,尤喜掘食貝母,故又稱其為“貝母雞”。平時喜結成小群,在海拔4000~5000米高的高山草甸,虹雉屬_虹雉屬同級,下級分類有哪些灌叢或裸巖地區活動。冬季高山降雪,可遷到2000米左右的中山地帶生活。夜宿松樹上或稠密的灌叢中。所見多為一雄一雌或一雄二雌,從不形成大群。取食用爪和嘴交替挖取。性機警,稍有動靜,即昂首探查,遇敵則很快縮脖鉆入灌叢和密林中。有時也可展翅滑翔。在人工飼養條件下,4~5月間產卵,每窩產卵3~5枚。卵呈暗棕黃色,具大小不等的紫褐色斑點。卵重平均104克,大小平均為73.7×51毫米。分布在青海東南部,四川西部定興、康定、汝川、平武以及甘肅交縣迭部,舟曲等地,為留鳥。

體形較家雞肥大的是棕尾虹雉,雄鳥羽冠長,而具匙狀羽端,上體大都呈金屬銅綠、紫及綠藍等色。下背白,尾棕色,下體褐黑色。分布于西藏南部、東南部、雅魯藏布江東部,在該地為留鳥。

白尾梢虹雄雉,鳥上體大都呈金屬藍綠色,下背部純白,尾棕而具白端,下體純黑。鳴叫為單調的“gha”聲,有如沙、啞的家鵝一樣,因此當地群眾把它稱為“雪鵝”,分布在西藏東南部丹巴江上游山脈,東達云南西北部高黎貢山和西部騰沖,為留鳥。

棲息地破壞和非法捕獵是對綠尾虹雉最大的威脅,綠尾虹雉適宜的棲息地是高海拔的草甸和灌叢,這些生境生態承載力差,當地山民的放牧和采藥等活動對它們的棲息地造成一定程度的破壞;另外由于本物種體形較大是當地山民的食物來源之一,因而受到捕獵的威脅。

棲息地破壞和非法捕獵是對綠尾虹雉最大的威脅,綠尾虹雉適宜的棲息地是高海拔的草甸和灌叢,這些生境生態承載力差,當地山民的放牧和采藥等活動對它們的棲息地造成一定程度的破壞;另外由于本物種體形較大是當地山民的食物來源之一,因而受到捕獵的威脅。