夜鷺_夜鷺同級分類夜鷺(拉丁學(xué)名:Nycticorax nycticor)是鷺科,夜鷺屬的一種鳥類,是鳥類的一種名稱。它的別名是:又名水洼子、灰洼子、星鴉、灰洼子、蒼鳽、星鳽、夜鷹(浙江)、夜鶴、夜游鶴等等。

中文學(xué)名夜鷺英文學(xué)名Black-crowned Night Heron總目今顎總目(突胸總目)目鵜形目科鷺科屬夜鷺屬種夜鷺目錄

夜鷺(學(xué)名:Nycticorax nycticorax,英文名:Black-crowned Night Heron)是的水鳥,又名水洼子、灰洼子、星鴉、灰洼子、蒼鳽、星鳽、夜鷹(浙江)、夜鶴、夜游鶴(海南)。數(shù)量豐富,是很常見的水鳥。頭頂、后頸、枕、羽冠及背部黑色,枕部具2-3根狹白色冠羽;中等體型(61厘米)、頭大而體壯的黑白色鷺。下體白色;翅及尾羽灰色。注意夜鷺亞成鳥全身棕色,具有縱紋和點斑,和成鳥羽色差異非常大,模樣相近綠鷺。

夜鷺的額、頭頂、枕、羽冠、后頸、肩和背綠黑色而具金屬光澤;額基和眉紋白色,頭枕部著生有2-3條長帶狀白色飾羽,長約190mm,下垂至背上;腰、兩翅和尾羽灰色;圓尾,尾羽12枚;頦、喉白色,頰、頸側(cè)、胸和兩脅淡灰色,腹白色。幼鳥上體暗褐色,綴有淡棕色羽干紋和白色或棕白色星狀端斑。下體白色而滿綴以暗褐色細(xì)縱紋,尾下覆羽棕白色。虹膜血紅色,嘴黑色,眼先裸露部分黃綠色,脛裸出部、跗蹠和趾角黃色。幼鳥嘴先端黑色,基部黃綠色,虹膜黃色,眼先綠色,腳黃色。

棲息和活動于平原和低山丘陵地區(qū)的溪流、水塘、江河、沼澤和水田地上附近的大樹、竹林,白天常隱蔽在沼澤、灌叢或林間,晨昏和夜間活動。

遷徙:部分留鳥,部分遷徙。繁殖于海南島、臺灣、廣東、香港、福建等南部省區(qū)的種群多為留鳥,不遷徙。廣西、云南、貴州、四川繁殖的種群部分為留鳥,部分為夏候鳥。北方地區(qū)繁殖的種群全為夏候鳥。通常于3月中下旬即陸續(xù)遷到北部繁殖地,秋季于9月末10月初遷離繁殖地。常在傍晚或夜間鳴叫,傍晚和黃昏三五成群飛行,偶爾也見有單個飛翔的,特別是雨前或陰雨天的下午以及晚上遷徙最為頻繁。飛翔時2-5只排成一行,邊飛邊鳴。

習(xí)性:夜出性。喜結(jié)群,常成小群于晨、昏和夜間活動,白天結(jié)群隱藏于密林中僻靜處,或分散成小群棲息在僻靜的山坡、水庫或湖中小島上的灌叢或高大樹木的枝葉叢中,偶爾也見有單獨活動和棲息的。一般縮頸長期站立一處不動,或梳理羽毛和在枝間走動,有時亦單腿站立,身體呈駝背狀。如無干擾或未受到威脅,一般不離開隱居地。常常待人走至跟前時才突然從樹葉叢中沖出,邊飛邊鳴,鳴聲單調(diào)而粗獷。

食性:主要以魚、蛙、蝦、水生昆蟲等動物性食物為食。通常于黃昏后從棲息地分散成小群出來,三三兩兩于水邊淺水處涉水覓食,也單獨佇立在水中樹樁或樹枝上等候獵物,眼睛緊緊地凝視著水中。清晨太陽出來以前,則陸續(xù)回到樹上隱蔽處休息。

繁殖期4-7月,通常營巢于各種高大的樹上。常成群在一起營群巢,也常與白鷺、池鷺、牛背鷺和蒼鷺等其他鷺類一起成混合群營巢。群巢的數(shù)目少者一棵樹上幾個至十幾個,多者數(shù)十個甚至上百個。雌雄親鳥共同參與營巢。巢由枯枝和草莖構(gòu)成,結(jié)構(gòu)較為簡單,呈盤狀。大小為外徑30-51cm,內(nèi)徑28-32cm,高12-15cm,深8-9cm,也有利用舊巢的習(xí)性。每窩產(chǎn)卵3-5枚,通常4枚。卵為卵圓形和橢圓形,藍(lán)綠色,大小為41-48mm×31-37mm,平均44mm×35mm,重22-27g,平均24g。第一枚卵產(chǎn)出后即開始孵卵,由雌雄親鳥共同承擔(dān),以雌鳥為主,孵化期21-22天。雛鳥晚成性,剛孵出時身上被有白色稀疏的絨羽,由雌雄親鳥共同撫育,經(jīng)過30多天,雛鳥即能飛翔和離巢。

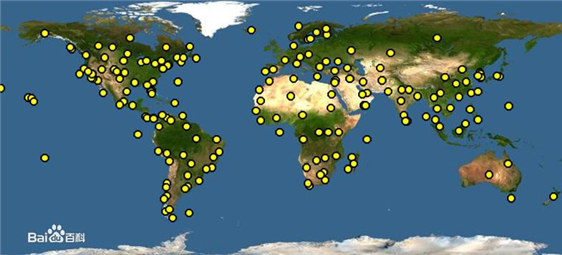

世界:分布于阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安圭拉、安提瓜和巴布達(dá)、阿根廷、亞美尼亞 、阿魯巴、奧地利、阿塞拜疆、巴哈馬、巴林、孟加拉國、巴巴多斯、白俄羅斯、比利時、伯利茲、貝寧、百慕大、不丹、玻利維亞、博內(nèi)爾、圣尤斯特歇斯和薩巴、波斯尼亞和黑塞哥維那、博茨瓦納、巴西、文萊達(dá)魯薩蘭國、保加利亞、布基納法索、布隆迪、柬埔寨、喀麥隆、加拿大、開曼群島、中非共和國、乍得、智利、中國、哥倫比亞、科摩羅、剛果民主共和國、哥斯達(dá)黎加、科特迪瓦、克羅地亞、古巴、庫拉索島、塞浦路斯、捷克共和國、多米尼加共和國、多明尼加共和國、厄瓜多爾、埃及、薩爾瓦多、赤道幾內(nèi)亞、厄立特里亞、埃塞俄比亞、福克蘭群島、法國、法屬圭亞那、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、德國、加納、希臘、格林納達(dá)、瓜德羅普島、關(guān)島、危地馬拉、幾內(nèi)亞、幾內(nèi)亞比紹、圭亞那、海地、洪都拉斯、香港、匈牙利、印度、印度尼西亞、伊朗伊斯蘭共和國、伊拉克、以色列、意大利、牙買加、日本、約旦、哈薩克斯坦、肯尼亞、韓國、科威特、老撾人民民主共和國、黎巴嫩、萊索托、利比里亞、澳門、馬其頓、馬達(dá)加斯加、馬拉維、馬來西亞、馬里、馬耳他、馬提尼克、毛里塔尼亞、馬約特島、墨西哥、密克羅尼西亞聯(lián)邦、摩爾多瓦、黑山、蒙特塞拉特、摩洛哥、莫桑比克、緬甸、納米比亞、尼泊爾、荷蘭、尼加拉瓜、尼日爾、尼日利亞、北馬里亞納群島、阿曼、巴基斯坦、帕勞、巴勒斯坦、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、波多黎各、卡塔爾、羅馬尼亞、盧旺達(dá)、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣馬丁(法屬) 、圣文森特和格林納丁斯、沙特阿拉伯、塞內(nèi)加爾、塞爾維亞 、塞拉利昂、新加坡、圣馬丁島(荷屬) 、斯洛伐克、斯洛文尼亞、索馬里、南非、南喬治亞島和南桑威奇群島、南蘇丹、西班牙(加那利群島) 、斯里蘭卡、蘇丹、蘇里南、斯威士蘭、瑞士、阿拉伯?dāng)⒗麃喒埠蛧⑺怂固埂⑻股D醽喡?lián)合共和國、泰國、東帝汶、多哥、特立尼達(dá)和多巴哥、突尼斯、土耳其、土庫曼斯坦、特克斯和凱科斯群島、烏干達(dá)、烏克蘭、阿拉伯聯(lián)合酋長國、夏威夷群島、烏拉圭、烏茲別克斯坦、委內(nèi)瑞拉玻利瓦爾共和國、越南、維爾京群島、西撒哈拉、也門、贊比亞、津巴布韋。

旅鳥:澳大利亞、佛得角、科科斯(基林)群島、丹麥、吉布提、法羅群島、芬蘭、直布羅陀、格陵蘭、冰島、愛爾蘭、朝鮮、吉爾吉斯斯坦、利比亞、列支敦士登、盧森堡、馬爾代夫、蒙古、挪威、圣赫勒拿、阿森松島和特里斯坦 - 達(dá)庫尼亞群島、圣皮埃爾和密克隆島、圣多美和普林西比、塞舌爾、瑞典、英國。

中國:中國的西南地區(qū)、中南半島和中國的東南沿海地區(qū)、太平洋諸島嶼、華萊士區(qū)。中國國內(nèi)分布于黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、北京、天津、山西、陜西、甘肅、寧夏、山東、河南、江西、四川、貴州、云南、福建,為夏候鳥;在江蘇、上海、安徽、浙江,為夏候鳥、留鳥;在上海、湖北、湖南、廣東、香港、海南、臺灣,為留鳥。

該物種分布范圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標(biāo)準(zhǔn)(分布區(qū)域或波動范圍小于20000平方公里,棲息地質(zhì)量,種群規(guī)模,分布區(qū)域碎片化),種群數(shù)量趨勢穩(wěn)定,因此被評價為無生存危機的物種。

夜鷺在中國長江中下游、長江以南和西南各省曾經(jīng)是較為豐富和常見的,50-60年代在北京甚至在東北長白山還能不時見到。但在整個東北地區(qū)也很難見到了,在北京和其他地區(qū)種群數(shù)量亦明顯減少。原因主要是由于砍伐樹木、環(huán)境污染和人為干擾。據(jù)1990年和1992年國際水禽研究局組織的亞洲隆冬水鳥調(diào)查,1990年中國僅見到3318只,其中香港179只,臺灣735只。1992年中國僅見到3168只,其中臺灣2698只,香港97只,大陸僅373只,數(shù)量有所下降。

列入《世界自然保護(hù)聯(lián)盟》(IUCN) 2012年瀕危物種紅色名錄ver 3.1——無危(LC)。

中國廣州市林業(yè)局介紹,外地及廣州偏遠(yuǎn)農(nóng)村山區(qū)濫捕、濫殺野生保護(hù)動物的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,2008年4月以來廣州市林業(yè)和森林公安部門開展了打擊破壞森林資源專項行動,5月份僅在廣州東旺凍品批發(fā)市場,2個小時內(nèi)就繳獲1000多國家級及省級重點保護(hù)動物。在另外一次行動中,則在一輛貨車?yán)镆淮涡越孬@了近6000只夜鷺,這批夜鷺都是從安徽運往廣州賣給酒樓食肆的,可見廣州野生動物保護(hù)形勢仍比較嚴(yán)峻。廣州市結(jié)合實際情況,根據(jù)生態(tài)城市建設(shè)的需要,相繼出臺了3部地方性林業(yè)法規(guī),林業(yè)法律、法規(guī)體系已相對完善,但在一些山區(qū)農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū),普法宣傳力度還很不夠,由于法制觀念淡薄,受利益驅(qū)使,毀林開荒、濫殺野生保護(hù)動物常有發(fā)生。

東湖九女墩正迅速成為數(shù)千夜鷺的樂園,它們在這里快樂地吃喝拉撒、繁殖后代,東湖的魚兒頻遭吞食,變成一片白白的糞便。鑒于夜鷺正在造成生態(tài)失衡,專家建議對其適量捕殺。一走進(jìn)九女墩,頓覺一片臭烘烘的鳥糞氣息彌漫,白色的鳥糞將樹葉幾乎全都涂成白色;嘈雜的鳥叫鳴聲,令人耳鼓發(fā)麻;樹林間鳥窩密麻,一棵樟樹上的鳥窩就達(dá)37個。武漢大學(xué)鳥類專家唐兆子介紹,“夜鷺災(zāi)”在中國各地均有發(fā)生,主要是因為夜鷺的天敵老鷹在銳減。夜鷺的繁殖能力很強,它們白天黑夜均可出來覓食。夜鷺數(shù)量過大,后果十分嚴(yán)重,首先是搶了同食物源的小、中白鷺的食物,影響其它物種;再是夜鷺在武漢生活長達(dá)8個月之久,要消耗數(shù)十萬公斤魚類;另外,夜鷺的糞便對環(huán)境污染厲害。唐教授建議,在喪失天敵的情況下,人類可對夜鷺適當(dāng)捕殺,控制數(shù)量。