白鶴(拉丁學名:Grus leucogeranus)是鶴科,領鶉屬的一種鳥類,是鳥類的一種名稱。幼鳥頭、頸棕褐色,體羽白色而綴栗色。常成對或成家族群和小群活動。遷徙季節和冬季,常由數個或數十個家族群結成較大的群體。有時集群多達40~50只,甚至100多只。

中文學名白鶴英文學名Siberian Crane總目今顎總目(突胸總目)目鶴形目科鶴科屬鶴屬種白鶴目錄

白鶴(學名:Grus leucogeranus,英文名:Siberian Crane)屬。別名西伯利亞鶴、黑袖鶴。大型涉禽。全長約130厘米。體羽除小翼羽、初級覆羽和初級飛羽為黑色外,為純白色。頭和臉部裸出部分為鮮紅色。嘴赭紅色。腳淺肉紅色。棲息于蘆葦沼澤濕地。大型涉禽,體長120~160厘米。頸、腳較長,通體大多白色,頭頂鮮紅色,喉和頸黑色,耳至頭枕白色,腳黑色,站立時頸、尾部飛羽和腳黑色,頭頂紅色,其余全為白色。

丹頂鶴體長約160厘米,翼展240厘米,體重約10公斤。全身幾純白色,頭頂裸露無羽、呈朱紅色,額和眼先微具黑羽,眼后方耳羽至枕白色,頰、喉和頸黑色;次級飛羽和三級飛羽黑色,三級飛羽長而彎曲,呈弓狀,覆蓋于尾上,因此,站立時尾部黑色,實際是三級飛羽,而尾、初級飛羽和整個體羽全為白色,飛翔時極明顯。嘴較長,呈淡綠灰色,頸、腿也都很長,兩翅中間長而彎曲的飛羽為黑色,并且在站立時整個飛羽都蓋在尾部,常常使人誤認為它有一個黑色的尾羽。雌雄相似。

虹膜褐色,嘴灰綠色,尖端黃色。脛裸露部分和跗蹠及趾灰黑色,爪灰色。

雛鳥被有黃褐色的絨羽,背部的顏色淺,腹部較深,肩部為乳白色,嘴和腿均是肉紅色,3~4月后體羽逐漸變成潔白的顏色,頭頂部的裸露部分則要到10個月以后才出現紅色。

丹頂鶴的骨骼外堅內空,強度是人類骨骼的7倍,而且它在遷徙的時候,常常排成巧妙的楔形,使后面的個體能夠依次利用前面個體扇翅時所產生的氣流,從而進行快速、省力、持久的飛行,時速可達40公里左右,飛行高度可以超過5400米以上,而且能夠邊飛邊鳴。

(注:♂雄性;♀雌性)

棲息于開闊平原、沼澤、湖泊、草地、海邊灘涂、蘆葦、沼澤以及河岸沼澤地帶,有時也出現于農田和耕地中,尤其是遷徙季節和冬季。

習性:常成對或成家族群和小群活動。遷徙季節和冬季,常由數個或數十個家族群結成較大的群體。有時集群多達40~50只,甚至100多只。但活動時仍在一定區域內分散成小群或家族群活動。夜間多棲息于四周環水的淺灘上或葦塘邊,彼此仍按家族群分散棲息,天特別冷時則靠得很近。覓食地和夜棲地一般較為固定,通常亮天后,各家族群陸續飛到覓食地覓食,彼此仍保持一定距離。中午時多集中在灘邊休息,并不斷鳴叫。晚上又陸續飛回夜棲地過夜或留在覓食地過夜。休息時常單腿站立,頭轉向后插于背羽間。無論覓食或休息時,常有1只成鳥特別警覺,不斷抬頭四外張望,發現危險時則發出‘ko-lo-lo-’的叫聲,鳴叫時頭頸向上伸直,仰向天空。當危險迫近時,則騰空飛翔。飛翔時頭腳前后伸直,兩翅鼓動緩慢,排成‘一’字或‘V’字形。丹頂鶴成鳥每年換羽兩次,春季換成夏羽,秋季換成冬羽,屬于完全換羽,會暫時失去飛行能力。

遷徙:春季于2月末3月初離開越冬地遷往繁殖地,經過中國北戴河的時間在3月中旬至3月末。到達東北繁殖地的時間在4月初至4月中旬,秋季于9月末10月初開始離開繁殖地往南遷徙,遷經北戴河的時間在10月中旬至11月中旬,大量的在11月初。領先到達江蘇鹽城越冬地的時間在10月28至10月29日,大批在11月下旬到達。常呈小群遷徙,最大結群可到40~50只。遷飛時成‘V’,字形隊。

鳴聲:丹頂鶴高亢、宏亮的鳴叫聲,與其特殊的發音器官有關。它的頸長,鳴管也長,長達約1米以上,是人類氣管長度的五六倍,末端卷成環狀,盤曲于胸骨之間,就像西洋樂中的銅管樂器一樣,發音時能引起強烈的共鳴,聲音可以傳到3~5公里以外。

丹頂鶴鳴聲的音調和頻率因性別、年齡、行為、環境條件的不同而有很大差異。一般鳴聲成串或單一,不僅在起飛時和在空中飛翔的時候鳴叫,而且在地面上取食和棲宿時也在鳴叫。一年四季,幾乎每天每時都能聽到它的鳴聲,但以黎明前后最為頻繁。每天在破曉之前,只要有一只率先啟鳴,便會有第二只立即應聲作答,而后群體中就一連串地彼此呼應,歡鬧不止,直至日出。叫聲不僅是配偶間和群體成員之間的傳情和聯絡,而且也常用來表示騷動和對危險的警戒,但更重要的則是作為婚偶舞蹈的伴奏曲。

繁殖期的雄鳥在與雌鳥對鳴時,頭部朝天,雙翅頻頻振動,在一個節拍里發出一個高昂悠長的單音,雌鳥的頭部也抬向天空,但不振翅,在一個節拍里發出兩三個短促尖細的復音。這種“二重唱”不僅是對愛情的表白,也是對企圖入侵者的警告,而且還能促使雄鳥和雌鳥性行為的同步,保證繁殖的成功。雛鳥的鳴叫聲主要有索取食物,保持聯系和也許是出于某種生理需要的使勁鳴叫等3種。1歲齡的幼鳥在離開雙親后,有保衛領地以及無目的的鳴叫。2歲以后則有齊鳴、交尾前的鳴叫。此外還有在召喚起飛和報警時的鳴叫,營巢時的鳴叫等等。

食性:食物很雜,主要有魚、蝦、水生昆蟲、軟體動物、蝌蚪、沙蠶、蛤蜊、釘螺以及水生植物的莖、葉、塊根、球莖和果實等等。

鶴舞:每年3月末4月初,當丹頂鶴到達繁殖地后不久,即開始配對和占領巢域,雄鳥和雌鳥彼此通過在巢域內的不斷鳴叫來宣布對領域的占有。求偶時也伴隨著鳴叫,而且常常是雄鳥嘴尖朝上,昂起頭頸,仰向天空,雙翅聳立,引吭高歌,發出“呵,呵,呵”的嘹亮聲音。雌鳥則高聲應和,然后彼此對鳴、跳躍和舞蹈。舞姿也很優美,或伸頸揚頭,或曲膝彎腰,或原地踏步,或跳躍空中,有時還叼起小石子或小樹枝拋向空中。

丹頂鶴的舞蹈大多是由幾十個、幾百個動作的連續變幻,舞蹈的主要動作有伸腰抬頭、彎腰、跳躍、跳踢、展翅行走、屈背、鞠躬、銜物等,但姿勢、幅度、快慢有所不同。而這些動作及其后續動作,又都有機地結合在一起,如彎腰——伸腰抬頭——頭急速上下擺動;展翅——伸腰抬頭——彎腰;伸腰抬頭——彎腰——腳朝下跳躍;展翅彎腰——彎腰行走——頸部和身體呈“八”字形展翅銜物——展翅行走;銜物——跳躍拋物——不變位的體旋轉,靠腿力或扇翅做跳躍,彎腰動作等。這些動作大多都有比較明確的目的,例如鞠躬一般表示友好和愛情;全身繃緊的低頭敬禮,有表示自身的存在、炫耀、恐嚇之意;彎腰和展翅則表示怡然自得、閑適消遣;亮翅有時表示歡快的心情等。

繁殖期4~6月。一雌一雄制。3月末4月初,當丹頂鶴到達繁殖地后不久,即開始配對和占領巢域,雌雄鳥彼此通過在巢域內的不斷鳴叫來宣布對領域的占有。求偶時也伴隨著鳴叫,而且常常是雌雄鳥彼此對鳴、跳躍和舞蹈。鳴叫時昂頭、仰脖,嘴尖直朝天空,三級飛羽蓬起,且隨叫聲抖動。聲音清脆洪亮,有似‘ko-ko-ko’聲。

營巢于開闊的大片蘆葦沼澤地上或水草地上,巢多置于有一定水深的蘆葦叢中或高的水草叢中。巢較簡陋,浮巢,主要由蘆葦、烏拉草、三棱草和蘆花構成,巢呈淺盤狀。大小為外徑104~170厘米,內徑40~76厘米,深4~5厘米,巢周水深5~25厘米,水面上部分巢高11~20厘米,巢間距最近的為300米。每窩產卵2枚,偶爾有產1枚的,卵為橢圓形,蒼灰色或灰白色、鈍端被有銹褐色或紫灰色斑,愈往尖端斑愈稀和愈淡,卵的大小為104~115mm×660~720mm,重222~282克。卵產齊后即開始孵卵,由雌雄親鳥輪流坐巢孵化,孵化期30~33天。雛鳥早成性,出殼后即能蹣跚行走,4~5天后即能隨親鳥離巢游泳于淺水中。2齡性成熟,壽命可達50~60年。

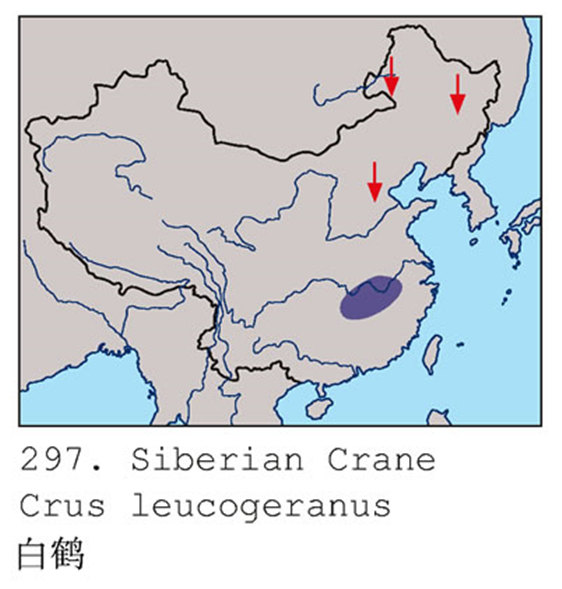

世界分布:分布于中國、日本、韓國、朝鮮、蒙古、俄羅斯聯邦。旅鳥:中國臺灣省。丹頂鶴繁殖于俄羅斯遠東地區、中國黑龍江、烏蘇里江流域和日本北海道,越冬于日本、朝鮮。

中國分布:內蒙古達來諾爾、烏拉蓋、科爾沁、呼倫湖、輝河、嘟嚕河下游、迎春、小興凱湖、興凱湖,吉林向海、莫莫格,遼寧遼河三角洲,河北北戴河,河南黃河故道,山東長山列島、壽光、昌邑、濰坊、青島、平邑、汶上、費縣,江蘇鹽城、洪澤湖、高郵湖、邵伯湖、灌江、如東,上海,河南龐寨、山東日照、云南昭通、中甸。在中國繁殖于東北的黑龍江、吉林、遼寧和內蒙古達里諾爾湖等地。越冬于江蘇、上海、山東等地的沿海灘涂,以及長江中、下游地區,偶爾也見于江西鄱陽湖和臺灣。遷徙時經過東北南部、華北等地。

丹頂鶴需要潔凈而開闊的濕地環境作為棲息地,是對濕地環境變化最為敏感的指示生物。由于人口的不斷增長,使丹頂鶴的棲息地不斷變為農田或城市,例如吉林省西部的月亮泡曾是丹頂鶴的繁殖地,因為人為進行圍湖筑堤,使堤內水位上漲,挺水植物帶基本消失,堤外湖漫灘干涸,墾為農田,丹頂鶴也從此絕跡;又如江蘇北部的邵伯湖與高郵湖之間的沼澤地帶,曾是丹頂鶴的越冬地,由于每年到該地漁,牧和狩獵的人不斷增多,增加了人為干擾,以及揀卵、偷獵等,使丹頂鶴的數量急劇減少。

全世界的丹頂鶴總數至2010年估計僅有1500只左右,其中在中國境內越冬的有1000只左右,保護好丹頂鶴以及它們的生存環境為越來越多的人們所關注。中國已經建立的以保護丹頂鶴為主的自然保護區已經超過18個,其中的吉林向海、湖南東洞庭湖、青海鳥島和江西鄱陽湖等還被列入國際上的拉拇薩爾條約保護濕地目錄之中,使保護工作取得了很大的進展。

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN) 2012年瀕危物種紅色名錄ver 3.1——瀕危(EN)。

列入《華盛頓公約》CITESⅠ級保護動物。

學名Grus japonensis(中文意譯“日本鶴”),是德國動物學家斯塔提烏斯·穆勒(Philipp Ludwig Statius Müller)于1776年命名的。穆勒曾在埃爾蘭根(Erlangen)教授自然科學。1773年至1776年,他翻譯出版了林奈的名著《自然系統》,并公布了一些新命名的物種。這次被命名的生物就包括丹頂鶴。穆勒命名丹頂鶴的1776年,在美國為建國元年。這一年在中國則為清高宗乾隆四十一年,在日本則為后桃園天皇安永五年,都值閉關之時。當日,西方人只能從廣州認識中國,從長崎認識日本。丹頂鶴自中國東北地區向南遷徙不經過華南地區,卻以日本的九州、本州作為過冬之地。因此,西方人只能以日本為窗口,見識到這種動物。將其命名為“日本鶴”。

19世紀末期至20世紀初,日本本州島的丹頂鶴滅絕了。有些動物學家認為,這個品種在日本就此滅絕,因此將它的英文俗名由Japanese Crane,改為Manchurian Crane(滿洲鶴),只是這種用法并未被廣泛接受。Japanese Crane和Manchurian Crane兩個名字一直共同存在,造成了一些混亂,因此,前國際鶴類基金會主席喬治·阿奇博(Archbold)提出建議,將丹頂鶴的英文俗名改作Red-crowned Crane(丹頂鶴)。盡管如此,英文世界“日本鶴”的提法依然是主流。

在google搜索引擎中,另兩種稱呼的搜索結果僅為其十分之一。(補注:鄭作新教授在1980年的國際鶴類學術討論會上,針對丹頂鶴名稱叫法不統一的情況,提出過為丹頂鶴正名的意見,并在會議上得到通過。此后國際學術會議和著作文獻中就沿用此名稱。)

吉祥符號:在中國歷史上被公認為一等的文禽。明朝和清朝給丹頂鶴賦予了忠貞清正、品德高尚的文化內涵。文官的補服,一品文官繡丹頂鶴,把它列為僅次于皇家專用的龍鳳的重要標識,因而人們也稱鶴為“一品鳥”。人們也把鶴作為高官的象征。一幅鶴立在潮頭巖石上的吉祥紋圖,取“潮”與“朝”的諧音,象征像宰相一樣“一品當朝”;仙鶴在云中飛翔的紋圖,象征“一品高升”;日出時仙鶴飛翔的紋圖,象征“指日高升”。

其實,傳說中的仙鶴,就是丹頂鶴,它是生活在沼澤或淺水地帶的一種大型涉禽,常被人冠以“濕地之神”的美稱。它與生長在高山丘陵中的松樹毫無緣份。但是由于丹頂鶴壽命長達50~60年,人們常把它和松樹繪在一起,作為長壽的象征。

東亞地區的居民,用丹頂鶴象征幸福、吉祥、長壽和忠貞。在各國的文學和美術作品中屢有出現,殷商時代的墓葬中,就有鶴的形象出現在雕塑中。春秋戰國時期的青銅器鐘,鶴體造型的禮器就已出現。

黃老道學在東漢興盛起來。由道家發展成為道教,成立教團組織,創始人是1900年前的張道陵(公元34~156年)。他說太上道君(即老子)降臨,授他“天師”稱號,創立了五斗米道。他學道的地方就是鶴鳴山,這里還有待鶴軒、聽鶴亭等建筑。道教著作《云笈七簽》中說張道陵可騎鶴往來。佛教是修來世,而道教是修今生。道教認為人這個生命,經過修煉,靈魂和肉體可以升天,長生不死,從而達到神仙的境界,“與天地同休,與日月同壽”。

2003年,中國國家林業局和中國野生動物保護協會啟動了國鳥評選活動,并成立了專家評選小組和確定了評選標準。2004年5至6月,中國野生動物保護協會、中國新聞社、新浪網聯合全國20多家新聞網站舉辦了網上推舉國鳥活動。在候選的10種鳥類中,丹頂鶴獲得500萬網民中64.92%的選票,遙遙領先于其它競爭者。中國國家林業局把丹頂鶴作為唯一的國鳥候選鳥上報國務院。

文學描述:早在2100年前,河北滿城漢墓出土的漆器上,就清晰地繪有丹頂鶴的圖案。漢景帝(公元前156~前143)時的路喬如曾作《鶴賦》,開頭就指出:丹頂鶴為“白鳥朱冠”。三國吳人陸璣在《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》中更是作了細致的描述:“大如鵝,長腳,青翼,高三尺余,赤頂,赤目,喙長四寸余,多純白”。唐朝詩人描寫丹頂鶴的句子尤其繁多,如薛能在《答賈支使寄鶴》中寫道:“瑞羽奇姿踉蹌形,稱為仙馭過青冥”。白居易在《池鶴》中說:“低頭乍恐丹砂落,曬翅常疑白雪消”。張賁也有:“渥頂鮮毛品格馴,莎庭閑暇重難群。”的句子。可見古人認為,丹頂鶴的美,在于它的整個形體的和諧一致,而這種美的奧秘之處,無疑是因為它在那玉羽霜毛之上還具有一個渥(朱)頂、丹砂,顯得典雅而風流,令人難以忘懷。明朝王象晉的《群芳譜》中評價丹頂鶴:“體尚潔,故色白;聲聞天,故頭赤。”以及:“丹頂赤目,赤頰青腳。”在丹頂鶴以及其他大多數鶴類中,都在頸項以上有鮮紅色的裸露皮膚,這種顏色實際是膚色和血色的交融。白鶴_白鶴同級分類