斑鷺_斑鷺同級分類斑鷺(拉丁學名:Egretta picata)是鷺科,白鷺屬的一種鳥類,是鳥類的一種名稱。頭頂、體型大小與白鷺相似,但頭頂藍黑色,具羽冠;頰至頸部白色,胸前具白色蓑羽,背及下體藍黑色,嘴黃色。

中文學名斑鷺英文學名Pied Heron總目今顎總目(突胸總目)目鵜形目科鷺科屬白鷺屬種斑鷺目錄

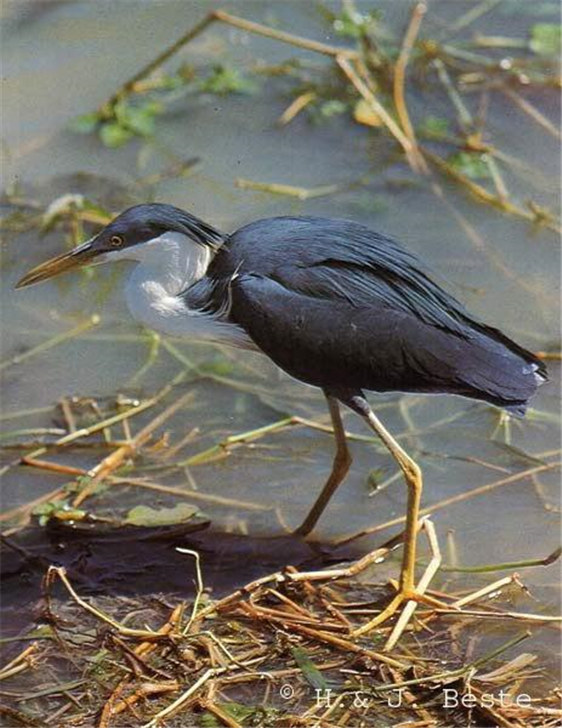

斑鷺(學名:Egretta picata,英文名:Pied Heron)是白鷺屬的鳥類。是一種中型涉禽,體長43-55厘米,體重247-280克。體長43-55厘米,體重247-280克。頭頂、體型大小與白鷺相似,但頭頂藍黑色,具羽冠;頰至頸部白色,胸前具白色蓑羽,背及下體藍黑色,嘴黃色。

斑鷺是一種中型涉禽,體長43-55厘米,體重247-280克。頭頂、體型大小與白鷺相似,但頭頂藍黑色,具羽冠;頰至頸部白色,胸前具白色蓑羽,背及下體藍黑色,嘴黃色。形態:額、頭頂、羽冠藍黑色;頰、頦、喉和頸白色;翅石板黑色;背、肩、腰至尾藍黑色;下體藍黑色或石板黑色;繁殖期頭頂羽冠較長,翕部有長的暗色披針形飾羽,前頸下部亦有長的披針形飾羽懸垂于胸部。虹膜淡黃色或白色;眼先、眼周裸皮蟬藍色;嘴黃色;跗跖和趾黃色或橙色。

嘴長而尖直,翅大而長,腳和趾均細長,脛部部分裸露,腳三趾在前一趾在后,中趾的爪上具梳狀櫛緣。雌雄同色。體形呈紡錘形,體羽疏松,具有絲狀蓑羽,胸前有飾羽,頭頂有的有冠羽,腿部被羽。

棲息于熱帶堿水或淡水沼澤、水塘和濕地,海岸附近的沼澤,瀉湖,洪水淹沒的草原,紅樹林。

喜集群,常呈3-5只或10余只的小群活動于水邊淺水處。晚上在棲息地集成數十、數百只的大群,白天則分散成小群活動。常一腳站立于水中,另一腳曲縮于腹下,頭縮至背上呈駝背狀,長時間呆立不動。行走時步履輕盈、穩健,顯得從容不迫。飛行時頭往回縮至肩背處,頸向下曲成袋狀,兩腳向后伸直,遠遠突出于尾后,兩翅緩慢地鼓動飛翔。每日天亮后即成群由棲息地飛往覓食地,遠者可達數十里,傍晚又結群飛至棲息地附近的水田和山坡小樹上休息,待結成大群后再一起進入樹林和竹林中。晚上成群棲息在小塊密林中高大樹木頂部,也常在宅旁或庭園樹林與竹林內棲息。性較大膽,不怕人。

在狩獵時,斑鷺獨樹一幟。它捕獲獵物的策略和其他鷺種完全不同,不會保持很長時間的等待,更喜歡在快速流動的河流中,用淹沒了近半的腿跑動,并通過又長又尖的嘴來叉魚。也吃甲殼類、兩棲類動物、小軟體動物、魚、但大多是水生昆蟲及其幼蟲。

分布于澳大利亞北部、印尼蘇拉威西、巴布亞新幾內亞、東帝汶。中國僅偶見于臺灣屏東、高雄。

繁殖季節隨分布地區有所不同,在澳大利亞昆士蘭州是10-2月,在澳大利亞干燥延遲到3-5月,在印度尼西亞和新幾內亞是遷移后的12-2月間。營巢于紅樹林或其他樹上,離地面4或5米。在三月或四月產卵,每窩產卵3-4枚,卵藍綠色,大小為41mm×31mm。卵呈藍色無斑點。雌雄共同孵卵。雛為晚成性。

該物種分布范圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準(分布區域或波動范圍小于20000平方公里,棲息地質量,種群規模,分布區域碎片化),種群數量趨勢穩定,因此被評價為無生存危機的物種。

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN) 2013年瀕危物種紅色名錄ver 3.1——低危(LC)。