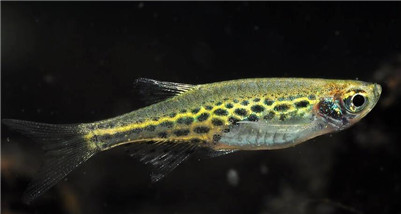

斑馬魚(zebra fish)為常見(jiàn)熱帶魚,體長(zhǎng)3-4cm,身軀玲瓏而纖細(xì),具有頑強(qiáng)的生命力。斑馬魚和人類基因有著87%的高度同源性,作為模式生物的優(yōu)勢(shì)很突出,這意味著其實(shí)驗(yàn)結(jié)果大多數(shù)情況下適用于人體。常可用于水質(zhì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)。

目錄

-

1基本簡(jiǎn)介

-

2種群分布

-

3環(huán)境特征

-

4雌雄鑒別

-

5主要特征

-

6飼養(yǎng)要點(diǎn)

-

7繁殖方法

-

8品種改良

1基本簡(jiǎn)介

斑馬魚(zebra fish,Danio rerio),又名藍(lán)條魚、花條魚、斑馬擔(dān)尼魚(Brachydanio rerio),原產(chǎn)于印度、孟加拉國(guó)。(里面常見(jiàn)的藍(lán)斑馬講解)是兩個(gè)非近緣?mèng)~類類群,即鯉形目(Cypriniformes)鯉科(Cyprinidae)短魚丹屬(Brachydanio)淡水魚類和鮋形目(Scorpaeniformes)鮋科(Scorpaenidae)蓑鮋屬(Pterois)海水魚類的統(tǒng)稱。斑馬魚(B.rerio),是淡水水族箱觀賞魚,原產(chǎn)於亞洲,體長(zhǎng)約4公分(1.5吋),具暗藍(lán)與銀色縱條紋,蓑鮋屬魚類是海水水族箱觀賞魚,鰭棘有劇毒,體具色彩豐富的垂直條紋。有些種類稱為蓑鮋(lion-fish)或稱獅子魚、火雞魚。斑馬魚是一種常見(jiàn)的熱帶魚。斑馬魚體型纖細(xì),成體長(zhǎng)3-4cm,對(duì)水質(zhì)要求不高。孵出后約3個(gè)月達(dá)到性成熟,成熟魚每隔幾天可產(chǎn)卵一次。卵子體外受精,體外發(fā)育,胚胎發(fā)育同步且速度快,胚體透明。發(fā)育溫度要求在25-31℃之間。斑馬魚由于個(gè)體小,養(yǎng)殖花費(fèi)少,能大規(guī)模繁育,且具許多優(yōu)點(diǎn),吸引了眾多研究者的注意。經(jīng)過(guò)30多年的研究應(yīng)用和系統(tǒng)發(fā)展,已有約20個(gè)斑馬魚品系,斑馬魚基因數(shù)據(jù)庫(kù)里有相關(guān)的資料可供查詢和下載,方便了研究。斑馬魚的細(xì)胞標(biāo)記技術(shù)、組織移植技術(shù)、突變技術(shù)、單倍體育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因活性抑制技術(shù)等已經(jīng)成熟,且有數(shù)以千計(jì)的斑馬魚胚胎突變體,是研究胚胎發(fā)育分子機(jī)制的優(yōu)良資源,有的還可做為人類疾病模型。斑馬魚已經(jīng)成為最受重視的脊椎動(dòng)物發(fā)育生物學(xué)模式之一,在其它學(xué)科上的利用也顯示很大的潛力.

2種群分布

分布于孟加拉、印度、巴基斯坦、緬甸、尼泊爾的溪流。被引進(jìn)美國(guó)、斯里蘭卡、菲律賓、模里西斯等地。

3環(huán)境特征

性情溫和,小巧玲瓏,幾乎終日在水族箱中不停地游動(dòng)。易飼養(yǎng),可與其他品種魚混養(yǎng)。飼養(yǎng)水溫20~23℃,在水溫11~15℃時(shí)仍能生存,對(duì)水質(zhì)的要求不高。日常飼養(yǎng)時(shí),在水族箱底部放些鵝卵石,使水質(zhì)清澈。

4雌雄鑒別

雄性體型細(xì)長(zhǎng),顏色略深,條紋較為顯著,為深藍(lán)色條紋間檸檬色條紋;雌魚身體肥胖,顏色稍淡,為藍(lán)色條紋間銀灰色條紋,在性成熟后腹部肥大。

5主要特征

體長(zhǎng)4~6厘米。體呈紡錘形。背部橄欖色,體側(cè)從鰓蓋后直伸到尾未有數(shù)條銀藍(lán)色縱紋,臀鰭部也有與體色相似的縱紋,尾鰭長(zhǎng)而呈叉形。雄魚檸檬色縱紋;雌性的斑馬魚身體延長(zhǎng)而略呈紡錘形,頭小而稍尖,吻較短,全身布滿多條深藍(lán)色縱紋似斑馬,與銀白色或金黃色縱紋相間排列。在水族箱內(nèi)成群游動(dòng)時(shí)猶如奔馳于非洲草原的斑馬群,故此得斑馬魚之美稱。

雌雄區(qū)別:雄性體型細(xì)長(zhǎng),顏色略深,條紋較為顯著,為深藍(lán)色條紋間檸檬色條紋;雌魚身體肥胖,顏色稍淡,為藍(lán)色條紋間銀灰色條紋,在性成熟后腹部肥大。

6飼養(yǎng)要點(diǎn)

斑馬魚是常見(jiàn)的熱帶觀賞魚,也是觀賞魚愛(ài)好者們的首選魚種,由于其體型較小,看起來(lái)線條十分優(yōu)美。那么這種小型魚在飼養(yǎng)時(shí)需要注意些什么呢?

一、水質(zhì)要求不高

飼養(yǎng)水溫20~23℃,在水溫11~15℃時(shí)仍能生存,對(duì)水質(zhì)的要求不高,斑馬魚的飼養(yǎng)水質(zhì)呈中性即可,但喜偏軟性水,若在繁殖下一代的期間,水質(zhì)需要用軟水,軟水可以提高受精和孵化率。

二、魚缸日常飼養(yǎng)

日常飼養(yǎng)之時(shí),可以在水族箱底部放些鵝卵石,可以使水質(zhì)比較清澈。飼養(yǎng)魚缸最好選用30CM的水族箱。因斑馬魚體型是體長(zhǎng)3-4cm,為比較小型的觀賞魚。但具體魚缸大小視飼養(yǎng)量而定。

三、天然人工餌料

斑馬魚的食性相當(dāng)?shù)暮?jiǎn)單,不論是天然的餌料,還是人工配合飼料都可以滿足它的生長(zhǎng)需要,斑馬魚也都會(huì)攝食。

四、其他品種混養(yǎng)

斑馬魚的性情溫和,體型3~4cm而已,小巧玲瓏,幾乎終日在水族箱中不停地游動(dòng)。易於飼養(yǎng),可與其他品種小型且溫和的熱帶魚混合養(yǎng)殖。

7繁殖方法

折疊性別特征

斑馬魚的雌雄不難區(qū)分:雄斑馬魚魚體修長(zhǎng),鰭大,體色偏黃,臀鰭呈棕黃色,條紋顯著;雌魚魚體較肥大,體色較淡,偏藍(lán),臀鰭呈淡黃色,懷卵期魚腹膨大明顯。

折疊繁殖環(huán)境及方法

斑馬魚屬卵生魚類,4月齡進(jìn)入性成熟期,一般用5月齡魚繁殖較好。繁殖用水要求pH6.5-7.5,硬度6-8,水溫25-26攝氏度。喜在水族箱底部產(chǎn)卵,斑馬魚最喜歡自食其卵,一般可選6月齡的親魚,在25厘米X25厘米X25厘米的方形缸底鋪一層尼龍網(wǎng)板,或鋪些鵝卵石,繁殖時(shí)產(chǎn)出后即落入網(wǎng)板下面或散落在小卵石的空隙中。選取2~3對(duì)親魚,同時(shí)放入繁殖缸中,一般在黎明到第二天上午10時(shí)左右產(chǎn)卵結(jié)束,將親魚撈出。其卵無(wú)粘性,直接落入缸底,到晚上10時(shí)左右,沒(méi)有受精的魚卵發(fā)白,可用吸管吸出。繁殖水溫24℃時(shí),受精卵經(jīng)2~3天孵出仔魚;水溫28℃時(shí),受精卵經(jīng)36小時(shí)孵出仔魚。雌魚每次產(chǎn)卵300余枚,最多可達(dá)上千枚。水溫25℃時(shí),7~8天的仔魚開(kāi)食,此時(shí)投喂蛋黃灰水,以后再投喂小魚蟲。斑馬魚的繁殖周期約7天左右,一年可連續(xù)繁殖6-7次,而且產(chǎn)卵量高。其繁殖力很強(qiáng),是初學(xué)飼養(yǎng)熱帶魚的首選品種。

折疊人工繁殖注意事項(xiàng)

斑馬魚是屬於卵生魚類,4月齡進(jìn)入性成熟期,一般是選擇做用5月齡魚來(lái)作親魚再加上魚只應(yīng)該是身強(qiáng)體壯,以進(jìn)行繁殖比較好。斑馬魚的繁殖周期約7天左右,一年可連續(xù)繁殖6-7次,而且產(chǎn)卵量高。其繁殖力很強(qiáng),是初學(xué)飼養(yǎng)熱帶魚的首選品種。

一、雌雄魚體鑒別

斑馬魚的雌雄不難區(qū)分:雄斑馬魚魚體修長(zhǎng),鰭大,體色偏黃,臀鰭呈棕黃色,條紋顯著;雌魚魚體較肥大,體色較淡,偏藍(lán),臀鰭呈淡黃色,懷卵期魚腹膨大明顯。

二、水質(zhì)溫度要求

斑馬魚繁殖并不困難,要求繁殖用水其pH值是6.5-7.5,適合繁殖水質(zhì)的硬度6-8,適合繁殖水溫25-26攝氏度。

三、產(chǎn)出後即散落

在25厘米X25厘米X25厘米的方形缸底鋪一層尼龍網(wǎng)板,或鋪些鵝卵石,繁殖時(shí)產(chǎn)出後即落入網(wǎng)板下面或散落在小卵石的空隙中。

四、魚缸底部產(chǎn)卵

選取2~3對(duì)斑馬魚之親魚,同時(shí)放入繁殖水族缸中,喜歡在水族箱底部產(chǎn)卵,一般在黎明到第二天上午10時(shí)左右產(chǎn)卵結(jié)束。

五、產(chǎn)卵結(jié)束須知

等斑馬魚之親魚產(chǎn)卵結(jié)束後,將斑馬魚之親魚撈出。其卵無(wú)粘性,直接落入缸底,到晚上10時(shí)左右,沒(méi)有受精的魚卵發(fā)白,可用吸管吸出。

六、孵出水溫注意

孵出水溫24℃時(shí),受精卵經(jīng)2~3天孵出仔魚;水溫28℃時(shí),受精卵經(jīng)36小時(shí)孵出仔魚。雌魚每次產(chǎn)卵300余枚,最多可達(dá)上千枚。

七、仔魚飼養(yǎng)概要

繁殖仔魚的水溫約為25℃左右,仔魚孵出後7~8天,仔魚才會(huì)開(kāi)始進(jìn)食,此時(shí)投喂蛋黃灰水,以後再投喂小魚蟲。

折疊飼養(yǎng)觀賞

性情溫和,小巧玲瓏,幾乎終日在水族箱中不停地游動(dòng)。易飼養(yǎng),可與其他品種魚混養(yǎng)。飼養(yǎng)水溫20~23℃,在水溫11~15℃時(shí)仍能生存,對(duì)水質(zhì)的要求不高。

日常飼養(yǎng)時(shí),在水族箱底部放些鵝卵石,使水質(zhì)清澈。

折疊雌雄鑒別

斑馬魚的雌雄不難區(qū)分:雄斑馬魚魚體修長(zhǎng),鰭大,體色偏黃,臀鰭呈棕黃色,條紋顯著;雌魚魚體較肥大,體色較淡,偏藍(lán),臀鰭呈淡黃色,懷卵期魚腹膨大明顯。斑馬魚屬卵生魚類,4月齡進(jìn)入性成熟期,一般用5月齡魚繁殖較好。斑馬魚的繁殖比較容易。繁殖用水要求pH6.5-7.5,硬度6-8,水溫25-26攝氏度。斑馬魚最喜歡自食其卵,因此繁殖缸內(nèi)鋪小石頭及水草,便于落卵附著。繁殖時(shí)可按雌雄魚1:2的比例防入繁殖缸內(nèi),一般頭天晚上防入,第二天上午或中午就可以產(chǎn)卵受精。排完卵要將種魚撈出另養(yǎng)。一條雌魚每次可排卵300-1000粒不等。受精卵經(jīng)2-3天可孵出仔魚,再經(jīng)2天仔魚開(kāi)始游動(dòng)覓食,開(kāi)始先以“洄水”喂之,10天后可改喂其他小型魚蟲。斑馬魚的繁殖周期約7天左右,一年可連續(xù)繁殖6-7次,而且產(chǎn)卵量高。

折疊科學(xué)利用

由于斑馬魚基因與人類基因的相似度達(dá)到87%,這意味著在其身上做藥物實(shí)驗(yàn)所得到的結(jié)果在多數(shù)情況下也適用于人體,因此它受到生物學(xué)家的重視。因?yàn)榘唏R魚的胚胎是透明的,所以生物學(xué)家很容易觀察到藥物對(duì)其體內(nèi)器官的影響。此外,雌性斑馬魚可產(chǎn)卵200枚,胚胎在24小時(shí)內(nèi)就可發(fā)育成形,這使得生物學(xué)家可以在同一代魚身上進(jìn)行不同的實(shí)驗(yàn),進(jìn)而研究病理演化過(guò)程并找到病因。

8品種改良

如何在更深層次上認(rèn)識(shí)生命的本質(zhì),更好地解決人口、健康和環(huán)境問(wèn)題,已成為關(guān)系到人類生存和發(fā)展的重大問(wèn)題。模式生物在推動(dòng)生命科學(xué)發(fā)展中發(fā)揮著極其重要的作用。

斑馬魚(Danio rerio,俗稱zebrafish)具有繁殖能力強(qiáng)、體外受精和發(fā)育、胚胎透明、性成熟周期短、個(gè)體小易養(yǎng)殖等諸多特點(diǎn),特別是可以進(jìn)行大規(guī)模的正向基因飽和突變與篩選。這些特點(diǎn)使其成為功能基因組時(shí)代生命科學(xué)研究中重要的模式脊椎動(dòng)物之一。

折疊科學(xué)研究

在國(guó)際上,斑馬魚模式生物的使用正逐漸拓展和深入到生命體的多種系統(tǒng)(例如,神經(jīng)系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)、心血管系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)等)的發(fā)育、功能和疾病(例如,神經(jīng)退行性疾病、遺傳性心血管疾病、糖尿病等)的研究中,并已應(yīng)用于小分子化合物的大規(guī)模新藥篩選。我國(guó)開(kāi)展斑馬魚相關(guān)的研究無(wú)論在規(guī)模還是在重視程度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)際形勢(shì)發(fā)展的需要。推動(dòng)和發(fā)展斑馬魚模式生物在我國(guó)生命科學(xué)研究中的廣泛使用是本中心的宗旨。在國(guó)家科技部重大科學(xué)研究計(jì)劃的支持下,我們匯集優(yōu)勢(shì),整合我國(guó)現(xiàn)有的斑馬魚主要研究力量,在未來(lái)幾年內(nèi)逐步建立全國(guó)共享的斑馬魚模式動(dòng)物研究技術(shù)和資源庫(kù),向國(guó)內(nèi)同行提供斑馬魚資源、信息和技術(shù)支撐。本著提高服務(wù)效率和質(zhì)量為原則,我們?cè)谏虾:捅本┓謩e建立國(guó)家斑馬魚模式動(dòng)物南方中心和北方中心。南方中心依托于中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院,北方中心依托于北京大學(xué)和清華大學(xué)。兩個(gè)中心本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原則,共同開(kāi)發(fā)研究技術(shù)和資源,以輻射狀向國(guó)內(nèi)研究人員提供服務(wù),積極推進(jìn)我國(guó)斑馬魚相關(guān)科學(xué)研究。

主要技術(shù)和資源服務(wù)內(nèi)容:

1)斑馬魚基因表達(dá)分析服務(wù):包括抽提斑馬魚基因組DNA和總RNA,核酸原位雜交探針制備和純化,全胚胎原位雜交技術(shù),顯微注射技術(shù),基因過(guò)表達(dá)(over-expression)和基因下調(diào)(morpholino knockdown)技術(shù)

2)斑馬魚轉(zhuǎn)基因技術(shù)服務(wù):包括各類斑馬魚非特異性和組織特異性啟動(dòng)子的克隆,基因組BAC文庫(kù)篩選與修飾,基于Tol2轉(zhuǎn)座子的轉(zhuǎn)基因質(zhì)粒的構(gòu)建,以及子一代轉(zhuǎn)基因系的篩選和保存

3)斑馬魚基因功能活體檢測(cè)服務(wù):包括清醒斑馬魚在體共聚焦/雙光子顯微鏡成像技術(shù)和在體電生理記錄技術(shù)

4)動(dòng)物行為范式分析服務(wù):包括感覺(jué)相關(guān)的應(yīng)激行為、視覺(jué)運(yùn)動(dòng)行為、學(xué)習(xí)記憶行為和藥物成癮行為等

5)斑馬魚基因突變技術(shù)服務(wù):包括插入誘變和ENU化學(xué)誘變技術(shù)

6)斑馬魚轉(zhuǎn)基因資源庫(kù)和突變體資源庫(kù)服務(wù):包括研制、收集和分發(fā)各種斑馬魚轉(zhuǎn)基因品系和突變體

7)信息服務(wù):包括建立斑馬魚資源信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)和提供斑馬魚基因組生物信息學(xué)分析服務(wù)。

轉(zhuǎn)基因斑馬魚的制備主要采用兩種方法:通過(guò)Tol2轉(zhuǎn)座子構(gòu)建組織特異性表達(dá)報(bào)告基因的方法;利用特定基因的啟動(dòng)子/增強(qiáng)子驅(qū)動(dòng)報(bào)告基因在特定細(xì)胞組織中表達(dá)的方法。

首先構(gòu)建以Tol2轉(zhuǎn)座子為基礎(chǔ)的enhancer trap載體,報(bào)告基因選用GFP或RFP,最小啟動(dòng)子來(lái)自斑馬魚gata2基因;將上述載體與體外轉(zhuǎn)錄得到的Tol2轉(zhuǎn)座酶的mRNA共同注射到斑馬魚的單細(xì)胞受精卵中,受精卵長(zhǎng)大后成為founder;Founder外交(out-cross)得到F1代胚胎,從中挑選出對(duì)于報(bào)告基因具有組織特異性表達(dá)模式的胚胎,拍照記錄后分類培養(yǎng);F1長(zhǎng)大后通過(guò)linker-mediated PCR的方法鑒定對(duì)應(yīng)于GFP(或RFP)表達(dá)圖式的Tol2插入位點(diǎn),并通過(guò)與已知基因組數(shù)據(jù)比較,對(duì)插入位點(diǎn)進(jìn)行定位與分析;通過(guò)外交純化得到轉(zhuǎn)基因魚,直至得到只含有單個(gè)插入品系的轉(zhuǎn)基因魚。通過(guò)克隆特定基因的啟動(dòng)子/增強(qiáng)子或BAC修飾法構(gòu)建在特定組織器官或特定胚胎發(fā)育階段表達(dá)報(bào)告基因的轉(zhuǎn)基因品系。BAC方法如下:在斑馬魚基因組計(jì)劃網(wǎng)站上通過(guò)BLAST將感興趣的基因定位到已知的contig上,并通過(guò)contig信息尋找包含所選基因的BAC ID號(hào);通過(guò)同源重組的方法對(duì)上述BAC克隆進(jìn)行修飾,將報(bào)告基因引入原有的BAC克隆;將修飾過(guò)的BAC克隆通過(guò)顯微注射的方法引入斑馬魚受精卵,連續(xù)觀察并挑選具有特異表達(dá)模式的轉(zhuǎn)基因魚;將上述成魚外交得到F1代,在F1代中篩選具有特異表達(dá)模式的成魚,即得到所需的轉(zhuǎn)基因品系。

折疊為盲人帶來(lái)福音

在放大2.1萬(wàn)倍的照片中可以清楚的看到耳蝸內(nèi)的“毛細(xì)胞”

斑馬魚因?yàn)樗哂凶晕倚迯?fù)破損視網(wǎng)膜的獨(dú)特能力。

英國(guó)科學(xué)家1日說(shuō),他們首次發(fā)現(xiàn),人類視網(wǎng)膜中也擁有類似斑馬魚能夠修復(fù)視網(wǎng)膜的細(xì)胞,并計(jì)劃在5年內(nèi)將研究結(jié)果用于失明患者治療,讓他們重見(jiàn)光明。

這項(xiàng)研究?jī)H在英國(guó)就能為成百上千名患者帶來(lái)希望。英國(guó)皇家盲人學(xué)會(huì)的安尼塔·萊特斯通說(shuō):學(xué)會(huì)對(duì)這一研究結(jié)果感到非常高興,這可能有助于治療因視網(wǎng)膜受損引起的失明。現(xiàn)在,英國(guó)有大量患者受到這一疾病困擾。

盡管手術(shù)治療已指日可待,但研究人員仍擔(dān)心,患者手術(shù)后會(huì)因移植他人細(xì)胞而產(chǎn)生排斥反應(yīng)。研究人員說(shuō),如果能夠激活人類體內(nèi)不具活性的放射狀膠質(zhì)細(xì)胞,使它們自己分化為新的視網(wǎng)膜細(xì)胞,將是治療這類疾病的最佳辦法。利姆說(shuō):“我們下一階段將研究阻礙人類放射狀膠質(zhì)細(xì)胞自我再生的因素。一旦找到原因,離最終方案就更近一步。

折疊毛細(xì)胞或可治耳聾

內(nèi)耳中的一種毛細(xì)胞(hair cell)是人類聽(tīng)覺(jué)不可或缺的一環(huán)

華盛頓大學(xué)西雅圖分校的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)一直在對(duì)一種水族館里常見(jiàn)的觀賞魚類──斑馬魚進(jìn)行研究,試圖解決人類聽(tīng)力喪失的問(wèn)題。和許多其他水生生物一樣,斑馬魚在身體表面長(zhǎng)有毛細(xì)胞。這些毛細(xì)胞的作用是探測(cè)水中的振動(dòng),其原理與人類內(nèi)耳中的毛細(xì)胞相似。但是,與人類不同的是,斑馬魚的毛細(xì)胞在受損后還可以再生。研究人員希望他們的工作可以揭開(kāi)謎底,保護(hù)人類的毛細(xì)胞免受損傷、并推動(dòng)毛細(xì)胞的再生。

進(jìn)行另一組研究,試圖了解導(dǎo)致斑馬魚、鳥(niǎo)類和老鼠的毛細(xì)胞再生的基因和其他分子。有一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)了一種似乎可以讓動(dòng)物毛細(xì)胞再生的發(fā)育蛋白。在研究中,一名團(tuán)隊(duì)成員發(fā)現(xiàn)了小雞的毛細(xì)胞受損后體內(nèi)一種蛋白質(zhì)的含量(小雞的毛細(xì)胞可以再生)有所上升。

參與這些實(shí)驗(yàn)的科學(xué)家們說(shuō),使用藥物防止聽(tīng)力喪失的臨床實(shí)驗(yàn)有可能會(huì)在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。但是,找到利用毛細(xì)胞再生治療聽(tīng)力喪失的辦法可能還需要至少20年的時(shí)間。“利用這種(促進(jìn)毛細(xì)胞再生的)方法,我們希望有朝一日可以找到一種方法讓聽(tīng)力能夠自然地得到恢復(fù)。”

折疊肢體再生之謎

德國(guó)康斯坦茨大學(xué)的科學(xué)家11月24日宣布,他們經(jīng)過(guò)30年的研究,成功解開(kāi)動(dòng)物肢體再生之謎。

康斯坦茨大學(xué)貝格曼研究小組通過(guò)對(duì)斑馬魚的研究,證明視黃酸是再生過(guò)程中必不可缺的物質(zhì)。斑馬魚是肢體再生能力最強(qiáng)的動(dòng)物之一,它的鰭、鱗和部分心臟都可以再生。

貝格曼稱這項(xiàng)成果是“一個(gè)巨大的成功”。因?yàn)?0多年來(lái),科學(xué)家們一直不清楚視黃酸對(duì)斷肢再生起到怎樣的作用。

經(jīng)科學(xué)家研究,斑馬魚的鰭再生之前,傷口由多層組織封閉起來(lái)。斷肢點(diǎn)下的細(xì)胞會(huì)失去自身的特性而形成胚基。研究人員發(fā)現(xiàn),斑馬魚通過(guò)特殊的遺傳機(jī)制,讓視黃酸控制胚基形成,從而完成鰭的再生。

視黃酸在動(dòng)物、包括人體內(nèi)由維生素A合成,可以激活再生所必要的基因。此前已有研究表明,婦女在懷孕期間未攝入足夠維生素A可能會(huì)導(dǎo)致嬰兒發(fā)育不全。目前,這項(xiàng)研究成果尚無(wú)法應(yīng)用到人類截肢再生治療。

斑馬魚基本簡(jiǎn)介及斑馬魚的百科資料大全